令和6年度

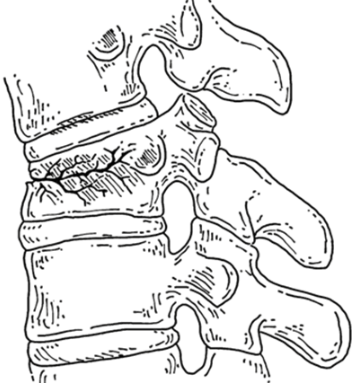

反転型人工肩関節置換術後における結帯動作の獲得に対する因子の検討

岩橋 幸紀

研究対象者さまのご厚意により転載

令和6年度に修士課程を修了した岩橋です。反転型人工肩関節置換術(以下:RSA)は、本邦で使用可能となったのが2014年であり、現在11年の経過をたどります。RSAとは、腱板が機能的に作用できないことで肩関節の変形が生じ、肩関節に痛みや可動域制限を改善するための手術です。通常の人工肩関節とは異なり、肩の関節構造を反転させるのが特徴です。

RSAは、術後機能として、腕を前に上げる動作は良くなるものの、背中に手を回す動作(結帯動作)の改善は難しいことが知られています。日常生活では「後ろポケットに手を入れる」「トイレ動作をする」「背中を洗う」といった動作が困難になり、特に「背中を洗う」ことができる人は少ないと報告されています。そのため、RSA術後に結帯動作ができるかどうかに影響を与える要素を調べました。方法は、RSAの手術を受けてから6か月~1年経過した44名を対象としました。結帯動作ができる人とできない人の2つのグループに分け、痛み・関節可動域・筋力・肩甲骨の動きについて測定しました。統計解析により、結帯動作に影響する要素を分析しました。結果は、2つのグループを比較すると、肩関節の伸展可動域と肩関節の第2内旋可動域に違いがありました。しかし、その他の痛みや筋力、肩甲骨の動きには違いがありませんでした。さらに詳しく分析した結果、肩関節の伸展可動域が結帯動作に関係する重要な要素であることがわかりました。また解析の結果、肩関節の伸展可動域が45°以上あると結帯動作ができる可能性が高いことが示されました。考察は、RSA術後に結帯動作を改善するためには、肩関節の伸展可動域を45°以上確保することが必要だと考えられます。術後のリハビリでは、この点を踏まえてプログラムを立案することが重要と示唆しました。

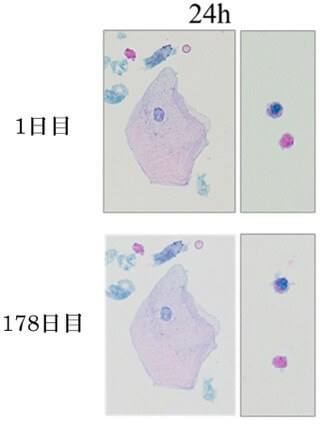

胸水中異型細胞のメイ・ギムザ染色における細胞質所見の比較検討

大西 雅子

胸水貯留は滲出性と漏出性に分類されます。滲出性胸水は炎症による貯留で、中皮腫や肺癌などの胸膜浸潤による炎症であるのか、他の原因による炎症であるのかの鑑別が細胞診検査に求められます。近年、中皮腫や肺癌は増加傾向にあり、胸水細胞診の臨床的意義は増々高まっています。しかしながら、中皮腫細胞、反応性中皮細胞、肺腺癌細胞の鑑別が困難な場合があることが知られています。

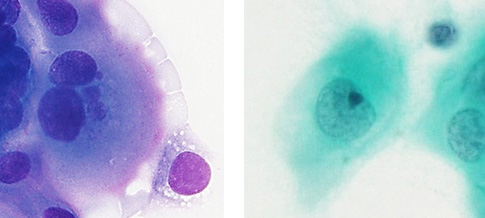

胸水細胞検査を行う際には、パパニコロウ染色(右図)と併用してギムザ染色(左図)を行うことが一般的です。パパニコウロウ染色は細胞診の基本的な染色で、前述の異型細胞を鑑別するための診断基準は確立されています。一方、ギムザ染色は血液検査の基本的な染色で、血液細胞などの非上皮性細胞を観察する目的で用いられてきたため、上皮性細胞の診断基準は確立されておらず、前述の異型細胞の鑑別に十分に活用されていない現状があります。そこで、本研究では胸水中に出現する中皮腫、反応性中皮、肺腺癌をギムザ染色で鑑別するために有用な細胞質所見を検討しました。

検討方法は中皮腫、反応性中皮、肺腺癌の鑑別に有用と推察した、(1)細胞辺縁の微絨毛、(2)hump様細胞質突起、(3)細胞質内打ち抜き状小空胞、(4)細胞辺縁のメタクロマジー(左図赤線)の有無の4項目についてメイ・ギムザ標本を観察し、各項目の出現頻度を計数し統計学処理を行いました。

結果は中皮腫と肺腺癌の比較では(1)細胞辺縁の微絨毛が、中皮腫と反応性中皮および肺腺癌と反応性中皮との比較では(3)細胞質内打ち抜き状小空胞が有効な所見でした。

本研究により細胞質内打ち抜き状小空胞の出現数の増加に加えて、微絨毛やメタクロマジーを認めた場合には中皮腫の可能性が高くなることが推定されました。中皮腫と腺癌の鑑別には、微絨毛が最も有効でしたが、中皮腫での微絨毛の出現率は比較的低値であったため、hump様細胞質突起などを加えた多角的な判断が必要と考えられました。これらの結果より、ギムザ染色の細胞質所見を観察することは、反応性中皮、肺腺癌、中皮腫の鑑別に役立つことが証明されました。

肩甲帯のアライメントは歩行中の膝関節運動に影響する

橘 亮典

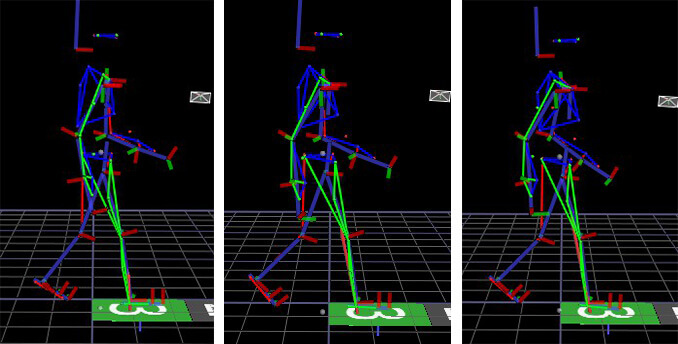

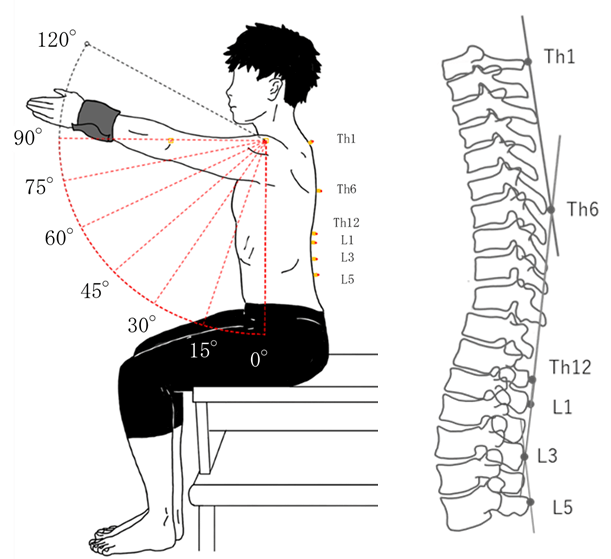

令和6年度に保健医療学研究科修士課程を修了した橘亮典と申します。私は、歩行中の肩甲帯アラインメントの変化が膝関節の力学的ストレスに及ぼす影響について研究を行いました。本邦では、変形性膝関節症(osteoarthritis of the knee:以下、膝OA)に罹患している人が多くいます。膝OA患者は肩甲帯屈曲位や脊柱屈曲および側屈位などのアラインメント不良を呈していることが多く、膝関節の治療に加えて、肩甲帯や脊柱を伸展するように治療をおこなうことで、膝関節痛の軽減に至ることを経験します。しかし、その効果に関する詳細なメカニズムは述べるには至っていません。膝関節への力学的ストレスを考察する上で、外部膝関節内転モーメント(KAM)という指標があります。今回膝OA患者に対する体幹機能へのアプローチの意義を検討する前段階として健常者を対象に、肩甲帯のアラインメントを人為的に操作した状態での歩行を分析し、膝関節に及ぼす影響を運動力学的および運動学的に検討しました。

対象者には7mの歩行路を直線的に歩行してもらいましたが(図1)、その際にクラビクルバンドで肩甲帯を中間位、屈曲位、伸展位に固定する3つの条件で行いました。そして、三次元動作解析装置およびForce Plateを用いて、膝関節、体幹の運動学および運動力学的データを算出しました。この結果、膝関節への影響としては、KAMの第1ピークが有意に減少しました(図2)。本研究に至るまでの仮説として、肩甲帯屈曲位では運動連鎖によって体幹が屈曲位に偏倚するため、膝へのストレスは増大するのではないかと考えていましたが、予想に反する結果に至りました。KAMは膝関節痛との関わりが深いことに加えて、1%のKAMの増加はOAの進行リスクを6.5%増大させるという報告もあります。これらのことから、膝OA患者に対して肩甲帯のアラインメント不良に介入する際は、膝関節機能に及ぼすメリットとデメリットを考えながら治療を進める重要性が明らかとなりました。

図1 肩甲帯アラインメント(中間、屈曲位、伸展位)

図2 KAMの時系列データ

ツボを押すだけで筋緊張が抑制できる!

~経穴刺激理学療法の抑制効果には個人差がある~

長谷 朋美

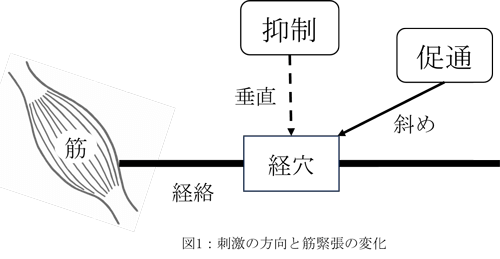

令和6年度に修士課程を修了した長谷朋美と申します。突然ですが、皆さんは経穴刺激理学療法をご存じですか?経穴刺激理学療法とは、“ツボ”に指で刺激をするだけで、筋の緊張を抑制したり促通したりすることができる、画期的な理学療法の一つです。東洋医学において、経穴(いわゆるツボ)は経絡の上に存在するとされています。わかりやすくすると、経穴は「駅」で経絡は「線路」のイメージです。この線路は身体中に巡っており、筋の上も通ります。例えば、筋に問題が生じたとします。線路の上で何か問題があったと想像してください。東洋医学では、問題のある線路と同じ線路上の駅から遠隔で問題を解決することができるとされております。この理論を応用して筋の緊張をコントロールするのが、経穴刺激理学療法です。具体的な方法としては、経穴に対して垂直に刺激をすると筋緊張が抑制され、筋に向かって斜め方向に刺激をすると筋緊張が促通します(図1)。

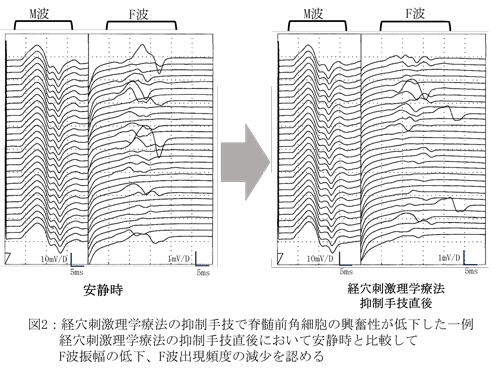

経穴刺激理学療法に関する研究として、その効果を脊髄前角細胞の興奮性の指標であるF波とよばれる誘発筋電図を用いて検討されております。中でも、抑制手技に関する先行研究では、経穴刺激理学療法の抑制手技により、脊髄前角細胞の興奮性が抑制されると報告されております。しかし、実際に経穴刺激理学療法の抑制手技を行うと、その効果には個人差があることを経験しました。

そこで私の研究では、安静時(経穴刺激理学療法を行う前)の脊髄前角細胞の興奮性と、経穴刺激理学療法の抑制手技を行った後の脊髄前角細胞の興奮性との関係を、相関を用いて検討しました。

結果、安静時の脊髄前角細胞の興奮性が高いほど、経穴刺激理学療法の抑制手技を行った直後の脊髄前角細胞の興奮性は低下しました。つまり、安静時の興奮性が高い人ほど、経穴刺激理学療法の抑制効果が高いことがわかりました(図2)。

今後は、経穴刺激理学療法の抑制手技による脊髄前角細胞の興奮性低下についてより詳細に検討するためにF波を様々な角度から分析し検討していきたいと考えます。

尿中L型脂肪酸結合蛋白(尿中L-FABP)測定における安定化剤の開発

堀田 真希

今回、関西医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻修士課程で行った研究を紹介させていただきます。目的は、腎機能マーカーとして有用な尿中の肝臓型脂肪酸結合蛋白(Liver–type Fatty Acid Binding Protein ; L-FABP)を安定に測定するための保存剤の開発です。腎臓の機能を反映するバイオマーカーは血清クレアチニン(Cre)をはじめ多くの検査項目が存在します。しかし,Creなどの古典的な検査項目は腎機能を鋭敏に捉えることは難しく、特にCreは腎機能が1/4程度にまで低下しないと検査結果に反映されないという問題点があります。その中でも早期の腎障害を反映する検査の一つであるL-FABPは、腎臓に過度のストレスがかかることで生じる細胞毒性の強い過酸化脂質と結合し、尿中へ排出することによって腎保護的に働く作用があり、これを測定することによって腎機能悪化を早期に予測できる優れたバイオマーカーとして利用されています。しかし、LFABPは検体を採取してから時間経過とともに測定値が変動し、特に測定を外部委託する際には問題になります。その原因のひとつに酸化があり、酸化防止剤を添加することにより検体の安定性が保たれるのではないかと考えました。本研究で私は酸化防止剤を利用した尿中L-FABPの安定性のための保存剤の開発を行いました。

対象として西日本旅客鉄道株式会社大阪鉄道病院臨床検査室に尿検査の依頼があった外来患者の残余検体を用いて以下の検討を行いました。

①検体保存温度の影響:検体の前処理(遠心操作)の有無別に、種々の保存温度(35℃、25℃、4℃、—30℃、—80℃)での安定性の検討を行いました。②酸化防止剤添加の影響:2種類の水溶性酸化防止剤(アスコルビン酸、亜硫酸ナトリウム)を用いて添加量(最終濃度50、100、250、500、750、1,000mg/dL)による安定性の検討を行いました。①、②ともに検体採取当日の測定値を対象として、2、3、5、7日後の変化を確認しました。

その結果、20g/dLのアスコルビン酸と亜硫酸ナトリウムを検体2mLに対して10μLを添加(最終濃度が100mg/dL、検体量との比率は0.5%)する条件で、アスコルビン酸、亜硝酸ナトリウムともに—30℃による保存が優れていました。最終濃度100mg/dL付近の検体での7日間の変化率はそれぞれ8.11~10.99%、-1.10~0.70%となり、亜硫酸ナトリウムの方がより保存に適している安定化剤であることが判明しました。

今回の研究で、尿中L-FABPの安定化には酸化防止剤の添加が効果的であることが分かりました。特に、亜硫酸ナトリウムを検体に対して100mg/dLになるよう添加する方法が最適でした。そしてこれを—30℃で保存することで、7日間の安定性を確認することができ、その変動係数は0.69%と非常に低いものでした。安定化剤を添加した専用容器を開発することにより、尿中L-FABPの測定結果が真値に近づくことで、その利用価値が高まり、急性腎障害(AKI)の早期診断や慢性腎臓病(CKD)への移行の予想など、腎症を診断または予測することができるようになることが期待できます。

私は仕事を持ちながらの研究活動でしたので、頻繁に登校することは出来ませんでしたが、教員の方々に的確なご助言をいただきながら進めていくことができました。学位取得は皆様の明るい将来像形成にも有利に働くのではないでしょうか。是非、本学の門戸を叩いていただくことをお勧めします。

重りを持って手を挙げると背骨はどう動く?

~脊椎圧迫骨折患者のための効果的な運動療法を探る~

前田 翔梧

令和6年度に修士課程を修了した前田翔梧と申します。私の研究は、重りを持った状態で手を挙げる運動が脊柱に与える影響について検討したものです。特に、脊椎圧迫骨折患者にとって適切な運動療法を見つけることが目的です。

脊椎圧迫骨折は、特に高齢者に多く見られる疾患であり、その主な原因は骨粗しょう症による骨の脆弱化であり、転倒や軽度な衝撃によっても発生しやすく、骨折が起こると背骨の変形が進行してしまいます。この変形は円背姿勢(いわゆる猫背)を引き起こし、日常生活動作(ADL)の低下や呼吸機能の悪化、さらには生命予後の悪化につながることが知られています。こうした悪影響を防ぐためには、背筋の筋力強化が重要です。中でも、重りを持って手を挙げる運動は、背筋を効率的に鍛える手法として注目されています。しかし、脊椎圧迫骨折患者においては背骨の安定が不可欠であり、脊柱が大きく動くことは骨の癒合を妨げるリスクを伴います。

――― 重りの重さは脊柱の動きにどのような影響を与えるのだろうか? ―――

私の研究では、そういった疑問から椅子に座った状態で手を挙げる運動を行い、重りの重さ・手を挙げる角度が脊柱の動きに与える影響を検討しました。その結果、軽い重りを使用した場合、脊柱の動きが抑えられることが明らかになりました。一方で、1kg以上の重りを使用すると、筋力強化には有効な可能性はあるものの、脊柱の動きが大きくなり、背骨への負担が増えることが予想されます。特に骨折直後や癒合が進んでいない段階では、こうした運動が回復を妨げる可能性もあるため、運動療法の処方は慎重に行う必要があります。加えて、脊柱の動きには個人も見られ、すべての人が同じように脊柱の運動が生じることはない可能性が示唆されました。特に、高齢者と若年層ではその運動に差が見られる可能性が高いため、今後は高齢者を対象とした研究も進める必要があります。

最終的に、私の研究は脊椎圧迫骨折患者が円背姿勢になることを防ぐ運動療法の指標となることを目指しています。脊柱の安定性を保ちながら筋力を強化することで、患者の生活の質(QOL)の向上に貢献したいと考えています。今後も、脊椎圧迫骨折のリハビリテーションにおける効果的かつ安全な運動療法の確立に向けて、研究を続けていく予定です。

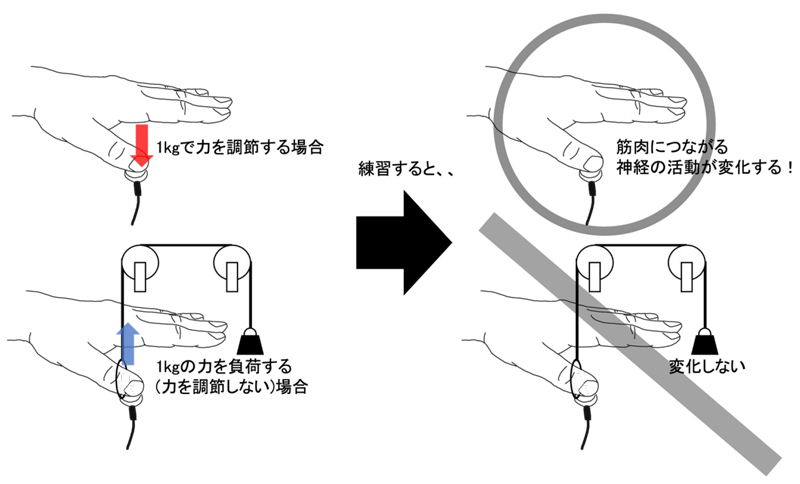

練習には力を調節する要素が必要!?

溝口 綾人

令和6年度に保健医療学研究科を修了した溝口綾人と申します。早速ですが、皆さんは新しい動作に挑戦する場合、どういったことを意識して練習しますか?是非、力を調節することに着目して練習してみてください!

私の研究では、力を調節して練習する場合とそうでない場合とで、筋肉につながる神経(脊髄前角細胞)の活動がどう変化するかをF波という指標を用いて調べました。その結果、力を調節して練習をすると脊髄前角細胞の興奮性が変化し、力を調節しないで練習をすると脊髄前角細胞の興奮性が変化しないことがわかりました。このことから、力を調節する練習を取り入れることで筋肉の緊張が変化することが示唆されました。今後は、どういった力の調節が筋肉や運動技能をよくするのかを検討したいと思います。

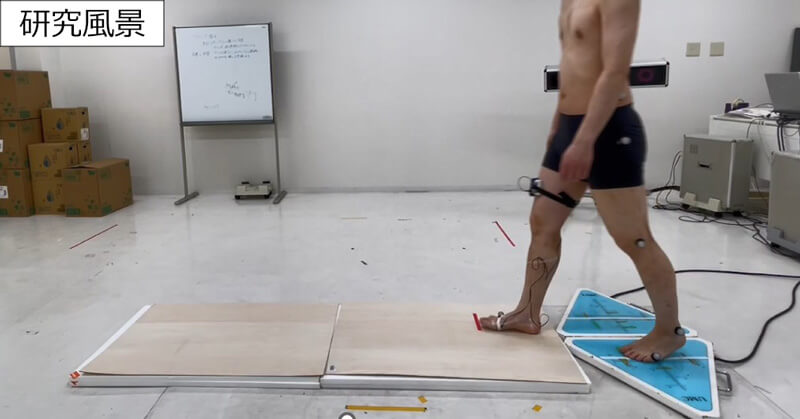

歩き始めの1歩とステップ動作の1歩は似ているようで違う

~立脚側下肢の関節運動を比較~

安井 柚夏優秀論文賞!

令和6年度に修士課程を修了した安井柚夏と申します。理学療法では歩行動作の練習として、重心移動練習やステップ練習などの歩行の一部分の練習を行うことがあります。歩き始め(歩行の1歩目の部分)は高齢者の転倒に繋がりやすい動作と言われており、立位から1歩振り出すという点ではステップ動作と似ています。そのため、歩き始めの練習としてステップ動作を用いることも多いのですが、この2つの動作は全く同じではなく、歩幅やテンポが違うと言われています。そこで、関節運動の大きさにも差があるのではないかと思い、今回は歩幅とテンポを合わせた状態で、立脚側下肢の関節運動の大きさを比べました。

三次元動作解析装置を用いて2つの動作を撮影し、立脚側下肢の運動を撮影しました。股関節や足関節・腰椎の運動の大きさを比較したところ、股関節内転と下腿外側傾斜はステップ動作のほうが大きく、足関節背屈はステップ動作のほうが小さいということがわかりました。

このように、2つの動作では関節運動の大きさに違いがあり、歩き始めの練習としてステップ動作を行う際には単なるステップ動作でなく、意図的な工夫をする必要があると思います。今後もいろいろな条件を変えて検討し、2つの動作の類似点・相違点をふまえたステップ動作の活用方法を摸索していきたいと考えています。

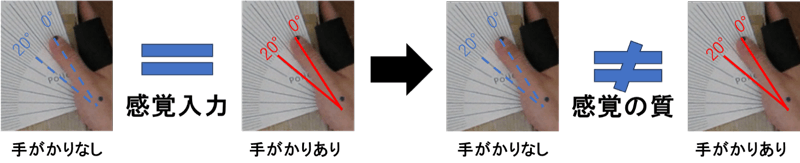

触覚の手がかりは運動中の感覚入力に影響を与えるのか?

~体性感覚と運動技能の関係~

安田 結翔

令和6年度に修士課程を修了した安田結翔と申します。私たちは日常生活の中で、無意識に様々な感覚を使いながら動作を行っています。例えば、スマートホンの操作や箸でものをつまんだりする際には、手に伝わる触覚の情報を頼りに細かな動きを調整しています。このように、運動には筋力や関節の柔軟性だけでなく、触覚をはじめとした感覚が重要な役割を担っています。そのため、脳血管障害後の患者様では、筋力や関節可動域が十分であっても、触覚機能が低下すると、細かい動作が難しくなることがあります。しかし、触覚機能が低下した場合にどのようなリハビリテーションが有効なのか、またどのような手がかりが運動の学習を助けるかについては明確な指針がありません。

本研究では、触覚の手がかりの違いが体性感覚の入力や運動技能に及ぼす影響を検討しました。健常成人を対象に、異なる高さの触覚の手がかりを用いた運動課題を実施し、体性感覚誘発電位(Somatosensory Evoked Potentials:SEP)を用いて、運動課題中の体性感覚入力の変化を測定しました。その結果、触覚の手がかりの有無や高さの違いでは体性感覚入力の変化や運動技能の向上は確認されませんでした。しかし、運動中の体性感覚の入力自体は変化しなかったものの、入力される感覚の質が異なっている可能性が示唆されました。

今後は触覚障害を持つ方への応用を視野に入れながら、感覚と運動の関係をさらに明らかにしていくことが求められます。

重症患者に対して看護師の手でできる筋力向上アプローチ

山出 奈々

令和6年度に修士課程を修了した山出奈々と申します。私は以前、救命救急センターで看護師をしておりました。救命救急センターに入院する患者さんは交通外傷や多臓器不全など重篤な状態の方が多く、生命の危機を脱するまでは人工呼吸器の装着などの理由で鎮静鎮痛剤の投与を余儀なくされます。そのため、発症から生命の危機を脱するまでの間、患者さんは自分の意志で動くことができず著しい筋力の低下をきたします。この間、関節拘縮予防の介入は行なっていますが、筋力低下予防の介入は厳しい状況です。せっかく生命の危機を脱したのに寝たきりになってしまう……そんな患者さんをたくさん見てきました。そこで、患者さんが自分の意志で動くことのできない時期から、筋力低下予防、維持向上が目指せる介入を、患者の近くにいる時間が長い看護師の手でできないだろうかと考えました。

まず運動療法として、本学発案の経穴刺激理学療法を取り入れようと考えました。経穴刺激理学療法とは、鍼灸医学における循経取穴の理論を応用して開発された新しい理学療法の手技です。症状のある部位や罹患筋上を走行する経絡を同定し、その経絡上に存在する経穴を治療部位として、圧刺激を与える方法です。経穴に対して斜め方向に圧刺激を与えることで筋緊張の促進効果が得られると報告されています。また、物理療法として疼痛緩和や腫脹軽減目的でよく看護ケアとして用いる冷刺激を取り入れようと考えました。筋自体に冷刺激を与えることで筋力増強効果があると報告されています。

以上から、経穴刺激理学療法と冷刺激を併用することで脊髄前角細胞の興奮性が増加し筋力増大が得られるののではないかと考え、研究テーマにしました。その結果、皮膚の温度や血流量と関係して脊髄前角細胞の興奮性が増加することがわかりました。この結果は自分の意志で動くことができない状態の患者さんにとって、急性期から筋力低下の予防と維持向上を目指す手がかりになると考えています。

しかし、経穴刺激理学療法について同様の結果は明らかに出来ておりません。筋力の予防と維持向上効果を得るためには、最良の結果を及ぼす圧刺激の方法について検討していく必要があると考えています。重症患者の筋力低下予防と維持向上が看護ケアのひとつになるように今後も研究を重ねていきたいと思います。

尿沈渣保存検体を用いた尿沈渣固定化標本作製方法の確立

吉永 治代

今回、関西医療大学大学院保健医療学研究科保健医療学専攻修士課程で行った研究を紹介いたします。目的は、尿沈渣保存検体を用いた尿沈渣固定化標本の作製方法の確立です。尿沈渣検査は尿を遠心後に上清を除去した沈査物をスライドカラスに載せカバーガラスをかけて鏡検する検査です。その尿沈渣は液状で乾燥により同一標本の繰り返しの再鏡検が困難なため、尿沈渣標本の鏡検実習や外部精度管理調査では毎回標本を作製する必要があり大きな負担となっています。先行研究で新鮮尿を用いた尿沈渣標本の長期保存方法が報告されていますが、使用していた染色液が販売中止となり再現することが不可能となりました。そこで、私は新たな尿沈渣固定化標本作製方法の確立を目指しました。

対象として本研究に同意を得たボランティアの尿検体を用いて、今回は尿沈渣成分のうち赤血球、白血球、扁平上皮細胞を研究対象としました。方法は、「尿沈渣検査法2010」に準拠して作製した尿沈渣を洗浄後、尿沈渣保存液pH6.5を加えて尿沈渣固定検体とし、尿沈渣固定検体をスライドガラスに固定する封入剤として、還元麦芽糖水飴を尿沈渣保存液pH6.5で調整し終濃度50%~80%還元麦芽糖水飴封入液としました。これらと染色液のラボステインSおよびピロニンB水溶液を用いた調整染色液を用いて、2種類の細胞保存性および3種類の染色性を検討しました。

その結果、細胞保存性はいずれも良好でしたが、スライドガラスで作製した標本では、70%還元麦芽糖水飴封入液を高濃度に用いた標本に結晶の析出を認めました。染色性の検討では、スピッツ内で尿沈渣保存検体100μLにピロニンB水溶液とラボステインSで作製した75%調整染色液2μLを加え染色し24時間後、ラボステインSを2μL混和し60%還元麦芽糖水飴封入液150μLを加え混和したのち、スライドガラスに15μL載せカバーガラスをかけ標本を作製し冷蔵保存した方法で、新鮮尿の標本と遜色のない細胞形態および染色性を得ることができました(右図)(上図)。

本研究では無染色標本のコントラストを保持するため、保湿力の高い還元麦芽糖水飴を封入剤に選択しました。しかし、非結晶性と報告されていた還元麦芽糖水飴は、高濃度かつ冷蔵保存した場合に結晶化を認めたため、濃度に注意して使用する必要があります。染色性については手技が煩雑なことと今回の検討期間が短期間であったことに問題が残っています。尿沈渣中には今回検討対象とした成分以外にも多くの成分が存在するため、染色液の改良を重ね更なる検討を進めていく予定です。

私自身は、日常の業務を抱えた社会人として修士課程で研究に携わらせていただきました。限られた時間の中で苦しい場面もございましたが、恵まれた研究環境と丁寧なご指導のおかげで、目的達成のための足がかりを得ることができました。皆様にも本学大学院での研究活動の楽しさを実感していただくことを願います。